概念:曹斐

执行:曹艺小

统筹:韦祎

© Cao Fei

概念:曹斐

执行:Bocian

统筹:韦祎

© Cao Fei

作为中国最具全球知名度和影响力的女性艺术家之一,曹斐当之无愧是“时代先锋”。然而,在内容策划和制作的过程中,我们逐渐放弃了再去重复描绘一个在时代浪潮里运筹帷幄的激昂形象。摄影师黄楚桐和作者李君棠都不约而同地转而捕捉和讲述我们所看到的更加真实的柔软、脆弱,甚至悲伤。

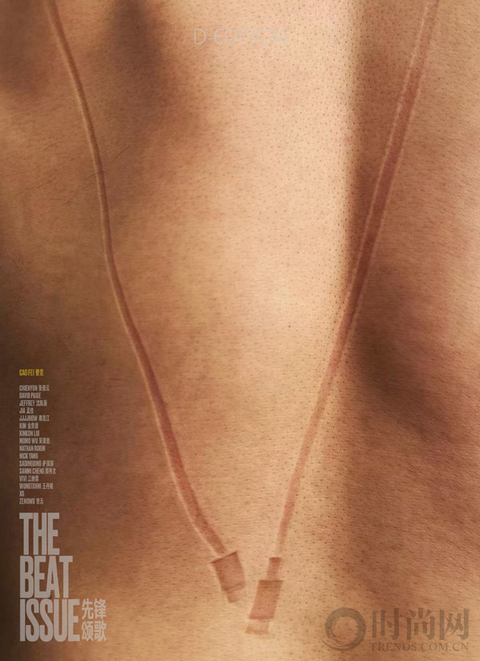

V中文版两周年之际,首次发布两张艺术家概念封面,均由曹斐提出概念创意并监制。第一张的灵感来自曹斐手机中一张丈夫不小心睡在数据线上后背压出了清晰痕迹的照片,我们在模特背上通过数据线复刻了组成V形状的印痕;第二张的创作构思由曹斐提出用简洁的布料来缠绕包裹住一本时尚杂志,于是我们购买了她挑选的一款布料,包裹着的是在校对中的V中文版两周年刊彩样。

当观众走进曹斐在悉尼新州艺术博物馆的大型特展“欢迎登陆”,会在展厅里看见一个小小的白房子:橘红色和黄色的墙纸、紫色窗帘、绿色沙发,墙上挂着彩色铅笔画,构成一个明亮的世界。风扇在顶上呼呼转动,电视还在播放画面,仿佛主人刚刚离开,不久后就要回来。

这个装置名叫《相思木》,献给一位已经不在人世的艺术家:曹斐的大姐小耘。电视里播放的是纪念小耘的纪录片。曹斐收到新州艺术博物馆的展览邀约时,小耘已确诊晚期癌症,妹妹决定创作一件作品,把大姐的画作、她所见的生活、别人眼中的她,都融入其中。房间内部展出大姐的画作,播放妹妹为大姐拍摄的纪录片,放置了家庭内部的往来书信。这个装置本身就是两位创作者的彼此嵌套,如同一个持久的拥抱。

在纪录片的开头,曹斐向大姐讲述了纪录片的意图。大姐有点怅然地回答:“你选择的对象是一个悲剧。”

这也许不是曹斐第一次尝试挽留、保存注定消逝的事物。2011年,曹斐意外在北京酒仙桥地区遇到已经停止运营的红霞影剧院,又在四年后把借它作为研究对象,从它苍凉的时刻往回溯,去寻找它鼎盛时代的样子。红霞影剧院曾经服务于北京有线电厂的职工家庭,是那个时代集体生活的重要组成部分,又在市场经济浪潮下逐渐没落,在2023年被彻底拆除。曹斐开启了《红霞》项目的创作,尝试记录红霞影剧院背后所埋藏的中国电子工业发展史,以及在历史的缝隙之中,一代人生活过的痕迹,并由此延伸想象:如果红霞关于未来的梦持续做下去,会产生一个怎样的世界,而在那个世界当中,人们又会如何生活。她搜集了大量资料和口述历史材料,创作了一系列影像和装置作品。直到红霞影剧院即将拆除,她邀请独立音乐人熊熊作业站在废墟中拉手风琴,唱他的歌《八九点钟的太阳》,歌词里说:“在每一个逝去的日子里,它仍然闪闪发亮。”整个调子是一种克制的感伤。

曹斐应该擅长告别。她见过一个时代消逝、一座建筑倒下、一代人四散。但是,在剪辑关于大姐的纪录片的过程中,她数次哭得不能自已。曹斐发信息告诉二姐“丹”,丹回复:“哎,这是你自己选的。如果是我,我十年内都不敢触碰这个东西。”

如果对比展览当中《红霞》项目与《相思木》的呈现内容,也许会发现一些相似的具有档案性质的东西:都会展示过去的照片、使用过的物件、旧文件。只是这一次,曹斐的研究对象是家庭内部的关系,是与自己血肉相连的一段历史。用这种眼光打量自身,检视回忆,再诚实地展现自己的脆弱,需要极大的勇气。她作出了选择。

许多人回避谈论死亡。而曹斐总是认真去看那些被回避的、更脆弱的事物。在珠三角地区工业红红火火的时候,她把镜头对准车间里的工人,拍了《谁的乌托邦》;在快递业发展,迈入日亿件时代的时候,她拍了《11.11》,把镜头对准快递员,拍一个快递员和妻子、孩子坐在一起,想象未来的生活。在一切轰然前进的时候,她会去听微小的声音。大姐小耘在90年代移居悉尼,和家人分隔两地,在整个《相思木》项目中,曹斐走了一遍大姐生前喜欢去的地方,采访了家人和朋友,找出过去的信件,重新梳理了小耘的个人史。

小耘置身于澳大利亚主流社会之外,她画身边的人、窗台边的植物、散步时见到的树,把它们抽象为明亮的色块和形状。这些画作极少得到展出机会,在她生前未受人关注,但这并未打击小耘的创作热情。有时想起和姐妹们在广州美术学院成长的年代,小耘还想,如果有机会,再画一画美术学院里的植物。那成为一个未竟的遗愿。曹斐按照姐姐画作的样子,选择她喜欢的颜色、她创作的图案,去找她画里相似的圆形花瓶,布置了一个想象的房间,来展览姐姐的画。在这个房间里,曹斐附上了大姐去世后自己写的信,这也成为展览中观众常常拍摄下来并传到社交网络上的一个部分。在信里,曹斐写道:“你现在奔向的那个‘极乐的世界’,好奇在那里你会先见到谁呢?……澳洲的夏天听说要结束了,而我们的夏天却要来了。”从分处于两个半球的距离,到天人永隔的距离,她面对了这一切。在展厅布置结束时,她抱着策展人曹音哭了一场。

“我希望通过这个展览,大姐的作品能留在美术馆。她(在生前)可能没有迎来过职业上的肯定,那么我觉得至少在她离开以后,能有一个迟来的认可。”曹斐把《相思木》捐给了新州艺术博物馆,大姐的作品从此有了安放之处。更重要的是,有更多的观众在这间临时的、想象的房子里,沉浸在小耘的世界当中,带走与她相关的一部分回忆。很多人在这里流泪。后来,曹斐请博物馆的人员在这里放了一个纸巾盒。这是展览中不常出现的设置,私人情感穿透了作品,而观众也会和它产生更深度的联结。

在创作《相思木》的过程中,曹斐也把目光投向悉尼这座城市,以及华人移民在此地所经历的一切。她走进市中心的唐人街,遇到了在疫情后停业的富丽宫(Marigold)酒楼。第三代移民Peter(皮特)掌管着这里的钥匙,打开门时,到处都散乱摆放着桌椅,能闻到一股厨房的油腥味,在物件的表面泛着油腻。富丽宫在唐人街运营了39年,主营粤菜,在这期间,它不但是日常餐饮的去处,让许多华人移民的乡愁有所寄托,也是婚宴、公司年会、寿宴的举办地,见证了许多当地人的重要人生时刻。曹斐还发现了一个红木的手推餐车。曹斐小的时候,在广州的茶楼里,点心总是装在餐车里推过来,服务人员会向食客推销茶点。但如今,许多餐厅改用扫码点单,餐车也没那么容易见到了。而餐车承载了她在改革开放以后,手里有一点可支配零钱的学生时代,和同学、朋友一起去吃夜茶的回忆——在晚饭过后,仍然有消耗不完的精力,就到茶楼去,点猪脚姜、蛋挞、春卷、麻球、牛杂。这个已经远去的回忆,又重现在大洋彼岸。

她把手推餐车推进艺术博物馆,连同富丽宫的水晶吊灯、桌椅、展柜一起,在展厅里重现它的辉煌时刻,致敬一个消逝的时代。Peter和富丽宫也出现在她拍摄的《嘻哈:悉尼》影像里,她请来了不同职业、不同代际的悉尼华裔,在镜头前跳舞,背景是移民生活里常见的商业业态:美甲店、亚洲超市、火锅店、饺子店、电影院,音乐则用了韩裔说唱团体1300的歌曲。一位房地产中介在悉尼歌剧院前用自拍杆拍摄,笑言这栋楼她卖不掉。和曹斐以前创作的许多影像作品不同,《嘻哈:悉尼》采用竖屏拍摄,她也因此研究了很多舞蹈短视频,想知道如何更好地记录华裔的“当下”。影像的构图方式也在更迭。曹斐注意到,许多人在拍照的时候,不再把手机横过来,而是直接单手竖着拍。而曹斐愿意主动拥抱这些变化,去找到更适合自己表达的创作手段——竖屏拍摄的《嘻哈:悉尼》以三联屏幕的方式呈现,人物在屏幕当中,有时彼此互动,有时重复出现,有点像是古典的三联画,极具“当下”性,又有与传统联结的部分。

在影像的结尾,一群年轻人站在站台上等车。站台位于一栋超市大楼的顶层,在它的黄金年代,有列车可以直接到达超市,而如今随着超市逐渐凋敝,列车已经不会再来。无论我们是否愿意,总是要练习告别:一辆餐车,一个站台,或者故乡。而每一个人对消逝事物的处理方式,也许映照的是自己的内心。

在我们与曹斐交流的时候,华语世界正好因为名人离世的新闻而震动。每一次令人难以置信的死亡,都会挑起那个在日常生活中讳莫如深的议题。对于曹斐来说,她在直面亲人离世之后,反而获得了疗愈——再在家里看见大姐的照片时,她会释然地笑。做完了这一切,她相信大姐也能以某种方式感受到,而她也因此获得了新的视角。“人类的生跟死……或者说能够感知的这些可名状的苦痛或者离别,它们都是作为人类本身的组成部分,丰富了我们存在的结构。”

再回到新加坡时,曹斐在车上看着掠过的风景,突然意识到这些人和事物,在她不在此处时也在流动,就像这个世界在姐姐不在以后仍然在转动。但是这并不代表新的事物不会轻轻生长。在纪录片的最后,曹斐和姐夫一起,找到了相思木,那是姐姐生前画过的植物,也是澳大利亚的国花。这是一个崭新的回忆,也是一种身后的理解。

Q&A:

V:要创造改变,第一步也许是积极打破规则。如何获得打破规则的决心和勇气?

曹斐:重要的是如何与规则游戏,而不是仅仅为打破而打破。

V:对你产生过具体的积极影响的一位女性是谁?

曹斐:我的母亲。

V:给即将或刚刚进入你所在的这个行业的年轻女性一个建议。

曹斐:艺术是一个长期主义的事业。

出品:李晓娟 / 监制:滕雪菲 / “everywomen”策划:韦祎 VE / 人物摄影:黄楚桐 Eponine Huang / 撰稿:李君棠 li Juntang / 造型:Jingjing / 妆发:丁少凡Milo Ding / 服装助理:YEAH、圆圆